«Знание – сила», 1982, № 1, стр. 33-34[1]

Введение-2025

Предлагаемая вниманию читателей статья была последней моей публикацией до эмиграции из Страны Советов.

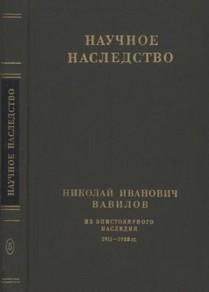

Поводом к ее написанию послужил выход в свет книги «Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия, 1911-1928 годы». Книга вышла в серии «Научное наследство», изд-во «Наука». Составитель В. Д. Есаков.

С доктором исторических наук Владимиром Дмитриевичем Есаковым (1932-2015) у меня были давние дружеские отношения. Нас сблизил общий интерес к личности Н.И. Вавилова, его научному наследию и трагической судьбе.

В 1987 году вышел в свет второй том избранных писем Н.И. Вавилова, за 1929-1940 годы, составленный тем же В.Д. Есаковым. К тому времени я уже пять лет жил в США.

* * *

-- Николай Иванович – гений. Мы не сознаем этого только потому, что мы его современники, -- говорил старший друг и учитель Н.И. Вавилова академик Дмитрий Николаевич Прянишников.

… Было время, когда имя Николая Вавилова держалось в тени, труды его не переиздавались, научные теории не преподавались студентам. Поэтому, когда в 1962 году впервые была издана библиография работ Н.И. Вавилова и литературы о нем, для многих оказалось сюрпризом, что ученому посвящен не один десяток очерков и статей, разбросанных по самым разным изданиям.

С этого времени интерес к личности и научным трудам Н.И. Вавилова рос с каждым годом во все убыстряющемся темпе. Были извлечены из архивов и опубликованы многие его работы, не изданные при жизни. Вышел пятитомник его «Избранных трудов». Появилось большое число журнальных и газетных очерков, а также несколько книг о нем. Уже в 1967 году потребовалось выпустить второе издание библиографии, и по объему оно вдвое превысило первое. А в 1978 году ученик и горячий почитатель Н.И. Вавилова профессор Н.Р. Иванов опубликовал наиболее полную библиографию, включившую в себя 575 работ Н.И. Вавилова и 1233 произведения о нем и его трудах. Не будет преувеличением сказать, что на протяжении полутора десятилетий сформировалась отдельная самостоятельная отрасль науки, которую можно назвать вавилововедием.

Каковы причины неуклонно растущего интереса к Н.И. Вавилову?

На мой взгляд, их две.

В эпоху все усиливающейся специализации науки Н.И. Вавилов был необычайно многогранен. Рядом с его именем ставится целый перечень специальностей: ботаник, генетик, селекционер, иммунолог, географ. Список этот можно продолжить: растениевод, историк, лингвист… И все же перечень не дает представления об истинной всеохватности Вавилова, который, прежде всего, был натуралистом в самом глубоком и точном значении этого слова, с той только оговоркой, что привычные для натуралистов описательные методы исследования природы он оплодотворял аналитическими и экспериментальными методами современной ему генетики, цитологии, иммунологии и других «кабинетных» и лабораторных дисциплин. Сила ученого состояла не в том, что он владел многими специальностями, а в том, что все его огромные и разнообразные знания были сконцентрированы на решении одного комплекса проблем, которые он сам сформулировал и выдвинул еще в начале своего творческого пути.

Комплексный всеохватный подход к культурному растению позволил Вавилову создать теорию растительного иммунитета, открыть закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, создать теорию центров происхождения культурных растений и всего мирового земледелия. В ряде блестяще проведенных экспедиций Вавилов собрал богатейшую коллекцию возделываемых культур, организовал ее изучение в серии гениально задуманных и осуществленных «географических опытов», создал научные основы селекции…

Николай Иванович не мог пожаловаться на то, что его идеи не поняты современниками, -- они были подхвачены сотнями исследователей. Школа Вавилова, вероятно, одна из самых крупных и многочисленных научных школ, какие известны в истории науки. И все же глубинный смысл многих выдвинутых Вавиловым концепций ускользал от современников. Он становится понятным лишь сегодня, а многое будет понято только в будущем. Поэтому Вавилова приходится не только почитать как классика. Его необходимо читать и перечитывать. Он остается учителем современного поколения ученых точно так же, как был учителем предыдущего поколения.

Другая причина – в самой его личности. Н.И. Вавилов был на редкость цельной и гармоничной натурой. С ранней молодости посвятив себя науке, он любил ее беззаветно. Не было таких препятствий, перед которыми он остановился бы, если одолеть их надо было в интересах дела. Уже в зрелые годы, анализируя самого себя, он писал Е.И. Барулиной, что готов отдать жизнь за «самое малое» в науке. И он отдал жизнь, но не за малое, а за большое – за научную истину.

Часто говорится, что настоящий ученый любит не себя в науке, а науку в себе. Говорится – да! Но встречаются в жизни такие ученые, увы, не часто. Ученые тоже люди, многим из них присущи обычные человеческие слабости, в том числе честолюбие, корысть, зависть к более удачливому коллеге… Николаю Ивановичу Вавилову все это было чуждо. Успеху товарищей он радовался не меньше, чем своему собственному, его любовь к науке была лишена каких-либо личных и вообще вненаучных побуждений. Ради успеха общего дела он готов был прийти на помощь всякому, даже лично ему неприятному человеку. Впрочем, человек, преданный делу, всегда был приятен Вавилову.

Мягкий, деликатный, доброжелательный к каждому независимо от звания и занимаемого поста (в этом отношении для Вавилова не было разницы между академиком и лаборантом, наркомом и рядовым работником захолустной опытной станции), Н.И. Вавилов отличался необычайным обаянием. Нравственная высота его личности не может не привлекать к себе, она служит второй причиной все растущего интереса к его наследию.

В многосторонней и интенсивной деятельности Н.И. Вавилова, чей рабочий день обычно длился 16-18 часов в сутки, причем ни разу он не использовал отпуска, переписка занимает очень важное место. Приходя в возглавляемый им Институт прикладной ботаники, Николай Иванович имел обыкновение приглашать в свой кабинет стенографистку и тут же, просматривая поступившую корреспонденцию, диктовать ответы на письма. Переписка связывала Вавилова со всем земным шаром, позволяла ему всегда быть «на уровне глобуса», как он говорил, то есть в курсе всего самого нового, что происходило в мировой науке. Руководимый им институт имел большое число отделений по всей стране, часть сотрудников всегда была в далеких зарубежных экспедициях. Переписка была тем основным инструментом, с помощью которого Вавилов осуществлял руководство отделениями и экспедициями, она же помогала деятельно обмениваться научной информацией, идеями, материалами с учеными из других, не подчиненных ему учреждений, как советских, так и зарубежных. Когда же он сам отправлялся в экспедиции и поездки, то не только его заместитель, но и десятки сотрудников регулярно получали от него письма и открытки с конкретными указаниями и советами.

И вот перед нами увесистый фолиант, на титульном листе которого значится: «Научное наследство. Том пятый. Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия, 1911-1928 годы». (Москва, «Наука», 1980)

«Подводя итог общей оценке эпистолярного наследия Н.И. Вавилова, -- говорится во вступительной статье составителя В.Д. Есакова, -- можно обоснованно утверждать, что им было написано и продиктовано 30-40 тысяч писем, в которых запечатлен напряженный пульс жизни этого выдающегося ученого, организатора науки, замечательного человека».

На первый взгляд эти цифры кажутся неправдоподобными. Мне довелось присутствовать на заседании в Доме Ученых, где В.Д. Есаков, еще до выхода в свет рецензируемого тома, докладывал о проделанной работе. Когда он сказал, что общее число написанных Вавиловым писем близко к сорока тысячам, в зале послышался шумок недоверия, а один из выступавших заметил, что, по-видимому, в число писем включены официальные бумаги, которые Вавилов только подписывал как директор научного учреждения. Но речь идет о письмах, которые Николай Иванович либо написал собственной рукой, либо продиктовал.

В.Д. Есаков указывает на апробированные историко-архивные методы, с помощью которых определялось авторство Н.И. Вавилова в тех случаях, когда могло возникнуть какое-то сомнение. Я мог бы указать на еще один метод, может быть, и не строго объективный, но тут вполне пригодный. Письма Николая Ивановича вполне оригинальны. Тот, кто прочитал достаточно большое их количество и напитался своеобразной музыкальностью вавиловского стиля, не спутает его письма ни с какими другими.

Вот некоторые письма 1922-1923 годов, взятые почти наугад. В каждом из них сердечность тона удивительным образом сочетается с деловитостью, готовностью прийти на помощь, стремлением увлечь корреспондента той работой, какую вел сам Вавилов со своими сотрудниками. При этом Николай Иванович щедро высказывал научные идеи – мысль, что кто-то их подхватит и опубликует под собственным именем, его нисколько не беспокоила.

«Глубокоуважаемый Сергей Гаврилович, -- писал Вавилов в Тифлис 28 ноября 1922 года крупнейшему цитологу С.Г. Навашину. -- Был очень рад получить от Вас письмо и Ваши работы. Мы были бы очень рады послать Вам, что можно, из дубликатов литературы по интересующему Вас вопросу. Генетическая литература представлена у нас в Отделе прикладной ботаники очень подробно. Послал Вам самое существенное, но, может быть, Вам понадобится что-либо и другое. Сейчас как раз находится здесь тифлисский ботаник (Гройсман), который мог бы Вам привезти то, что надо. Мы в настоящее время очень внимательно следим за цитологической работой, она приобрела для нас первостепенное значение, так как даже для целей селекции цитологическое обоснование объясняет очень многое из фактов, с которыми приходится сталкиваться при гибридизации. Межвидовое скрещивание, как, например, твердых и мягких пшениц, американских и азиатских хлопчатников, разные виды овса и мака, вовлекают формы с разным числом хромосом. Поведение гибридов чрезвычайно сложно…

В Америке мне пришлось недавно пробыть несколько месяцев, при селекционных станциях открываются цитологические отделения. Конечно, мы соприкасаемся главным образом с элементарными проблемами (цитологии – С.Р.), но то, что сложно сегодня, может сделаться элементарным завтра».

А вот отрывки из письма от 9 февраля 1923 года известному селекционеру П.Н. Константинову, озабоченному судьбой возглавляемой им Краснокутской опытной станции[2]. Из письма видно отношение Николая Ивановича к администрированию как средству «руководства» научной работой.

«Между Красным Кутом и Саратовом разница настолько существенная, что заменить работы по селекции в Красном Куте полностью работой в Саратове вряд ли возможно. Уже одно то, что в Красном Куте твердые пшеницы дают урожай выше мягких, а в Саратове – ниже, заставляет быть осторожным в ликвидации работ по селекции пшеницы в Красном Куте.

На последнем совещании в Москве этот вопрос снова был поднят Лорхом; развивается вообще тенденция к монополизации работы. Лично я не сторонник этой монополизации. С пшеницей работают везде, работают тысячи станций, и координировать работу нужно не только с тем, что делается в Саратове и Красном Куте, но и с тем, что делается в Аргентине и Канаде.

(…) Вообще можно координировать добровольно работу, почаще собираться, обсуждать, критиковать, но обязывать не работать или работать с тем или иным растением представляется почти невозможным в особенности в России, где и без того опытных учреждений мало».

Целая серия писем к П.М. Жуковскому – впоследствии одному из самых крупных представителей школы Вавилова и продолжателей его дела[3] – особенно хорошо показывает, с какой деликатной настойчивостью умел Николай Иванович вовлекать в сферу своего научного направления каждого талантливого исследователя. В томе помещено 19 писем к Жуковскому, приведу, опустив два абзаца, одно из самых коротких.

«Тифлис, Ботанический сад.

28 апреля 1923

Дорогой Петр Михайлович!

Большое спасибо Вам за присылку семян Tr. persicum (персидская пшеница – С.Р.). Они понадобятся для заражения мучнистой росой, которое предполагаю провести в нынешнем году. Статья Ваша набрана, сегодня оправляю первую корректуру. Изготовлены цветные рисунки, которые еще не видел, они в типографии. Изготовим, конечно, и оттиски.

Мы подготовляем экспедицию в Афганистан, в которую надеюсь выехать и сам в начале июля через Кушку. Это дело в общем довольно сложное не только по финансовым затруднениям, но еще больше по политическим, но тем не менее попытаюсь попасть (Экспедиция состоялась в следующем, 1924-им году – С.Р.)

Как уже писал Вам, буде благополучно пройдут наши суммы на Афганскую экспедицию, предполагал бы Вам выслать 1000 рублей на экспедицию в Армению и Малую Азию. Очень хотел бы, чтобы Вам удалось пробраться в Малую Азию. Это нетронутый район. Хотя там и бывали ботаники и агрономы, как Чихачев, Шавров, но в культурных растениях они не разбирались, и вообще культурную растительность надо исследовать самостоятельно, она сама того заслуживает…

Вторую корректуру постараюсь переслать Вам.

Ваш Н. Вавилов».

Перед составителем стояла ответственнейшая задача – отобрать из писем ученого самое ценное и важное. В целом В.Д. Есаков хорошо справился с этой задачей. В томе опубликовано 576 писем из десяти тысяч, написанных до 1928 года, и письма эти подобраны таким образом, что они действительно отражают все основные стороны и направления деятельности Н.И. Вавилова. По ним можно шаг за шагом проследить за формированием важнейших научных теорий великого биолога, познакомиться с ним как с руководителем научных учреждений и коллективных научных исследований, редактором научных изданий, как с человеком, сделавшим необычайно много для налаживания международных связей молодой советской науки… Читая письма одно за другим, нельзя не ощутить обаяния светлой личности Николая Ивановича Вавилова.

Все-таки жесткий отбор, которому пришлось подвергнуть письма при подготовке их к публикации, не мог не привести к некоторым потерям, порой довольно существенным. Представляется, например, спорным решение не включать в «Научное наследство» все те подборки, которые ранее были опубликованы. Можно понять составителя, ограниченного пространством и жаждущего пустить в оборот как можно больше новых материалов, однако трудно смириться с тем, что за пределами капитального издания, которое теперь станет основным источником для всех, интересующихся эпистолярным наследием Вавилова, остались такие важные для истории науки документы, как письма к В.И. Вернадскому и некоторые другие. Правда, этот пробел отчасти компенсируется точными библиографическими ссылками, которые сделаны во вступительной статье и примечаниях. Кстати, эти и другие ссылки и примечания делают рецензируемый том не только сборником писем Н.И. Вавилова, но и отличным справочником по его жизни и творчеству.

Существенней другой пробел: отсутствие писем к иностранным ученым. Сколь этот пробел значителен, станет ясно, если учесть, что, как сказано в предисловии, «по мнению Н.Р. Иванова, Н.И. Вавилов состоял в переписке с учеными почти 100 стран земного шара, но установить общее число этих писем пока не представляется возможным». Однако данный пробел вряд ли можно поставить в вину составителю сборника. Ведь в наших архивах имеются лишь копии писем Вавилова к иностранцам. Подлинники хранятся у адресатов или их наследников, являются их собственностью, на публикацию писем требуется испросить согласие владельцев, а чтобы списаться с ними, нужно проделать немалую работу. Кроме того, надо учесть, что, владея двумя десятками языков, Н.И. Вавилов обыкновенно писал письма на языке адресата, так что к работе пришлось бы привлечь целый штат переводчиков. Словом, включение в данный том иностранных писем затянуло бы его подготовку еще на несколько лет. Будем надеяться, что дело дойдет и до их публикации.

Есть в этом томе «Научного наследства» еще один важный пробел, который оправдать гораздо труднее. Я имею в виду семейную переписку ученого. В сборнике нет ни одного письма Н.И. Вавилова ни к его первой жене Екатерине Николаевне Сахаровой, ни ко второй жене – Елене Ивановне Барулиной.

В этом повинен не столько составитель, сколько широко бытующий среди части историков науки предрассудок, согласно которому личная жизнь ученого не имеет прямого отношения к его научной деятельности и не может интересовать серьезного исследователя. Живучесть этого предрассудка удивительна. Можно представить себе, какой сенсацией для литературоведов и всех любителей литературы стало бы обнаружение двухстрочной любовной записки Пушкина… А вот «личная» жизнь ученого часто остается и даже намеренно оставляется в стороне от исследования, интерес к ней представляется чем-то постыдным, словно бы этим можно «бросить тень» на великого человека. А между тем, многие крупные деятели науки считали такой подход к биографиям ученых принципиально неправильным. Илья Ильич Мечников в своих воспоминаниях о Сеченове немало говорит и о любовных увлечениях своего друга. Мечников подчеркивал, что считает глубоким заблуждением мнение, будто любовные переживания, часто стимулирующие художественное творчество, никак не влияют на творчество научное. Мечников полагал, что великий человек принадлежит истории всей своей личностью.

Жизнь великого человека во всех ее проявлениях Мечников рассматривал как материал, позволяющий нам лучше понять самих себя: «Знакомство с биографиями великих людей очень поучительно для изучения человеческой природы». А когда его жена Ольга Николаевна приступила к работе над его биографией, Илья Ильич особо настаивал, чтобы она «не умалчивала ни о чем дурном».

Показать человека таким, каков он был, не замалчивая его непривлекательных поступков и черт характера, -- вот та высшая тактичность, какая необходима по отношению к памяти великого деятеля науки.

Семейная переписка Н.И. Вавилова представляет не меньший, а иногда и больший интерес, нежели его чисто научная переписка. В свое время[4], благодаря любезности Ю.Н. Вавилова, сына ученого, мне довелось познакомиться с ней в полном объеме. В этой переписке нет ни одной строки, которая могла бы бросить тень на облик замечательного ученого и человека. В острой драматической коллизии, приведшей к расторжению одного брака и вступлению в другой, Николай Иванович Вавилов поступал достойно, по-мужски и по-рыцарски – точно так же, как он всегда поступал в науке. Обнародование его семейной переписки только усилило бы обаяние его личности в глазах читателей.

По письмам к Е.Н. Сахаровой, как ни по какому другому источнику, удается проследить за формированием личности Вавилова, за тем, как мятущийся инфантильный юноша, полный неясных мечтаний и грез, превращается в зрелого человека с четко намеченной программой жизни и решимостью эту программу осуществить.

Не меньший интерес представляют и некоторые «исповедальные» письма к Е.И. Барулиной. Немаловажно и то, что Елена Ивановна была крупным ученым, специалистом по бобовым культурам, Николай Иванович обсуждал с ней многие научные проблемы, из экспедиций всегда сообщал о всех находках по «ее» культурам, так что письма к ней имеют и прямой научный интерес. Во вступительной статье В.Д. Есаков говорит, что писем, посланных Вавиловым из экспедиций, «выявлено пока ничтожно мало». В частности, указывается, что известно немногим более 50 писем и открыток из экспедиции в страны Средиземноморья, Эфиопию и Эритрею 1926-1927 годов. Между тем, только из этой экспедиции Н.И. Вавилов отправил Елене Иванове около двухсот открыток. Все они были сохранены ею, о чем он особо просил, считая, что эти открытки заменяют его экспедиционный дневник…

Однако все пробелы ничтожны в сравнении с тем огромным приобретением для истории науки, каким стало появление этого тома. Впервые эпистолярное наследие Н.И. Вавилова стало доступно широкому читателю в столь значительном объеме. Публикация подготовлена с большой тщательностью и любовью. Каждое письмо снабжено примечаниями, а весь том – именным указателем, указателями географических названий, латинских названий растений. Составленные М.Е. Раменской указатели сами по себе являются сложной и кропотливой научной работой[5].

Серия книг «Научное наследство» была инициирована президентом Академии Наук СССР, выдающимся физиком С.И. Вавиловым, братом репрессированного и погибшего в тюрьме Н.И. Вавилова.

Первый том «Научного наследства» вышел в 1948 году и сразу же стал крупным событием, ибо благодаря этому тому в научный оборот вошло множество важнейших документов и материалов. С тех пор ни один серьезный исследователь или писатель, затрагивающий в своем творчестве развитие естествознания или биографии отдельных ученых, не прошел мимо этих томов. Ломоносов и Менделеев, братья Ковалевские, Сеченов и многие другие корифеи русской науки стали ближе и понятнее благодаря «Научному наследству».

К сожалению, на четвертом томе, вышедшем в 1961 году, издание было приостановлено. Возобновление «Научного наследства» после двадцатилетнего перерыва не может не радовать, а то, что оно возобновлено письмами Н.И. Вавилова, радостно вдвойне.

Заключение 2025

В серии «Научное наследство» издано больше 30 томов. В их числе два тома «Из эпистолярного наследия» Николая Вавилова и два тома «Дневников» Сергея Вавилова.

Особо должен сказать о шеститомной «Международной переписке» Н.И. Вавилова, изданной в 1994-2003 гг. в том же издательстве «Наука», но почему-то не включенной в серию «Научное наследство».

Если ко времени написания этой статьи наиболее полный библиографический справочник включал 575 работ Н.И. Вавилова и 1233 работы о нем, то в библиографических справочниках, которыми я пользовался, когда писал книгу «Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время» (М., «Захаров», 2017, 1056 стр.) и затем книгу «Академик Николай Вавилов: наветы и ответы» (М., «Вест-Консалтинг», 2021, 197 стр.), значилось более 16 тысяч публикаций. Вавиловедение – одно из наиболее быстро и плодотворно развивающихся направлений истории науки.

[1] Статья воспроизводится с незначительными поправками.

[2] Красный Кут – поселок, впоследствии город в Саратовской области.

[3] П.М. Жуковский – впоследствии профессор Тимирязевской Академии, Академик ВАСХНИЛ, многолетний директор Всесоюзного института растениеводства – главного детища Н.И. Вавилова. Подробнее о П.М. Жуковском в моей книге «Академик Н.И. Вавилов: наветы и ответы» М. «Вест-Консалтинг», 2021. См. также главу из этой книги в «Чайке»: https://www.chayka.org/node/14402

[4] То есть во время работы над моей первой книгой о Н.И. Вавилове (серия ЖЗЛ, 1968).

[5] М.Е. Раменская много лет была Ученым секретарем Комиссии Академии Наук по изучению и сохранению научного наследия Н.И. Вавилова.

Комментарии

Очень интересно. Спасибо,

Очень интересно. Спасибо, дорогой Семён!

И действительно, как же может жизнь не влиять на творчество, будь то искусство или наука...

Добавить комментарий