1.

[1988, начало апреля]

В редакцию газеты «Советская культура»

101484 ГСП-4, Москва, Новослободская ул., д. 73

Уважаемая редакция!

Из интервью члена коллегии Главлита В.А. Солодина под названием «Возвращение из спецфондов» (22 марта 1988 года) я с удовлетворением узнал, что произведения писателей-эмигрантов, изданные ранее в СССР, возвращены в общедоступные библиотечные фонды. К сожалению, эта разумная мера лишь выборочно применяется к произведениям, опубликованным за рубежом, что существенно ограничивает зону гласности. В.А. Солодин поясняет, что запрет не может быть снят с публикаций, имеющих «выраженную антисоветскую направленность», но четкого определения «антисоветской направленности» не дает, да и вряд ли оно вообще возможно. В большинстве случаев публикации приобретают такую направленность именно потому, что подвергаются запретам. Сошлюсь на собственный опыт.

В 1968 году в серии «Жизнь замечательных людей» была издана моя книга об академике Н.И. Вавилове, однако почти весь тираж ее был подвергнут «аресту» (опечатан в типографии), от издательства даже потребовали его уничтожить. Так книга приобрела антисоветскую направленность.

Благодаря вмешательству видных ученых книгу удалось отстоять, она вышла в свет с почти годовым опозданием, стотысячный тираж был распродан в считанные минуты. Рецензенты не нашли в книге ничего антисоветского, ссылки на нее появились в самых разных изданиях, включая Большую Советскую Энциклопедию.

В 1982 году я эмигрировал, и биография Вавилова, в числе других моих книг, исчезла из общедоступных библиотечных фондов, а упоминания о ней – даже из библиографических справочников. Так книга вторично попала в разряд антисоветских. Однако в последнее время ссылки на нее снова появились в материалах о Вавилове, то есть запрет с нее снят. Но «реабилитация» не коснулась другой моей книги о Вавилове, «Дорога на эшафот» (1983), и только потому, что она издана на Западе[1]. Других причин для этого нет, так как в последнее время в советской печати появились публикации о Вавилове, не менее острые, чем эта книга, но, к сожалению, не свободные от неточностей. Стало, например, общим местом утверждение (впервые высказанное в 1966 году), будто Вавилов сам вырастил Трофима Лысенко и расчистил ему дорогу к власти в биологической науке. Критику этой версии можно найти в «Дороге на эшафот», но книга не значится даже в последнем, наиболее полном указателе литературы о Вавилове.

То, что антисоветскую направленность публикациям, как правило, придают не авторы или издатели, а запрещающие инстанции, проиллюстрирует и судьба этого письма. Если редакция «Советской культуры» его опубликует, то оно будет воспринято как обычный отклик на выступление газеты. Но если редакция сочтет, что печатать письмо писателя-эмигранта нельзя, то тем самым оно попадет в разряд антисоветских.

Семен Резник

Вашингтон

Письмо было направлено в редакцию «Советской культуры» и – стало-таки антисоветским!

Но, может быть, оно просто затерялось в пути? Нет! Уведомление о вручении вернулось ко мне своевременно, с соответствующей подписью, поэтому нет никаких оснований подозревать, что оно не дошло до адресата. Но на страницах газеты, столь охотно публикующей отклики читателей на свои выступления, оно так и не появилось – ни полностью, ни в отрывках. Не нашел я следов его использования в каком-либо обзоре читательских писем. Даже простого ответа из редакции мне послано не было.

За последнее время я обращался и в другие советские редакции, считая, что сейчас, когда в СССР идут поиски выхода из того тупика, который выставил меня и многих других из страны, не следует стоять в стороне. Выбирал я, разумеется, наиболее передовые издания: те, что активнее других борются за гласность. И свидетельствую: ни одно из них не принимает к печати материалов, поступающих из эмиграции, и только одно отвечает авторам.

Исключение, которое я имею ввиду, -- это журнал «Новый мир», точнее его главный редактор Сергей Залыгин.

2.

103006 ГСП Москва К-6, Малый Путинковский пер. дом 1/2

«Новый мир»

Главному редактору С.П. Залыгину

[январь или февраль 1988 г.]

Уважаемый Сергей Павлович!

Направляю Вам материал, который прошу опубликовать в разделе «Из редакционной почты». Обращаясь с этим предложением, я исхожу из интересов гласности, на стороне которой все мои симпатии. Именно отсутствие гласности в недоброй памяти застойные годы заставило меня эмигрировать. Внимательно следя за сложными процессами, которые сейчас происходят в СССР, я убежден, что подлинная гласность не восторжествует до тех пор, пока государственная граница будет служить стеной между писателями, живущими внутри и вне страны. К сожалению, эмигрантская литература все еще остается под запретом. Отдельные послабления мало меняют общую картину, как в прошлом ее не меняли исключения, делавшиеся, например, для Бунина. При подлинной гласности участие писателя в литературном процессе должно определяться его талантом и мастерством, а не географией. До такого положения еще далеко, однако некоторые сдвиги происходят. Желание помочь этим сдвигам и заставило меня обратиться к Вам, а не в какое-либо западное издание. Претензии мои, как видите, самые скромные. Я предлагаю всего лишь короткое «Письмо в редакцию», касающееся относительно частного и даже почти академического вопроса. Вы доказали, что не боитесь печатать гораздо более острые материалы.

Несколько слов о себе. Я эмигрировал в 1982 году. До эмиграции опубликовал семь книг, печатался во многих журналах, в том числе в «Новом мире», был членом Союза писателей. Наибольшую известность получила моя книга об академике Николае Ивановиче Вавилове, изданная в серии ЖЗЛ в 1968 году. Она тогда же была признана лучшей биографией ученого и таковой остается на сегодняшний день, несмотря на обилие материалов о Вавилове, появившихся в связи с его столетним юбилеем.

С середины 1970-х годов, наряду с биографиями ученых, я стал писать художественные и публицистические произведения, затрагивавшие так называемый еврейский вопрос. К сожалению, ни одной строчки на данную тему опубликовать оказалось невозможно.

После выезда на Запад круг моих интересов расширился. Я издал три книги, опубликовал ряд очерков и статей на историко-литературные темы, в том числе о судьбе Н.С. Гумилева.

Работаю в редакции журнала «Америка».

Желаю всего наилучшего

Семен Ефимович Резник

3.

Семен Резник

ЕЩЕ РАЗ О ГИБЕЛИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

Письмо бывшего помощника Генерального прокурора СССР Г.А. Терехова о деле Н.С. Гумилева («Новый мир», № 12, 1987 г.) наверняка привлекло внимание читателей, так как исходит от человека, который лично изучал это дело. Можно было ожидать, что Г.А. Терехов даст ответ на многие вопросы, связанные с трагической гибелью поэта. К сожалению, его письмо вызывает лишь новые вопросы. Прежде всего, автор не указал, в каком архиве и под каким шифром хранится дело Гумилева, как принято в подобных случаях; не сообщил, как давно он с этим делом знакомился; имеет ли какие-то выписки из него или опирается исключительно на свою память. Не назвал Г.А. Терехов и имени того «друга», который пытался вовлечь Гумилева в антисоветскую организацию, и в недонесении на которого, по его утверждению, состояла единственная вина поэта.

Кто же донес на самого Гумилева? Отрицал ли поэт на допросах предъявленные обвинения и если отрицал, то, чем или кем был уличен? Может быть, неназваный «друг» дал показания против Гумилева? Может быть, между ними была устроена очная ставка? А, может быть, Гумилеву все-таки были предъявлены и другие обвинения – не только в недоносительстве?

Эти вопросы тем более уместны, что свидетельство Г.А. Терехова расходится с официальными данными об участии Гумилева в так называемой «Петроградской боевой организации». Эти данные были опубликованы в «Петроградской правде» от 1 сентября 1921 года. В газете сообщалось, что по делу «Петроградской боевой организации» проходило более 200 человек. Имена примерно 140 участников не названы и об их участи ничего не говорится. Приведены имена и краткие справки, касающиеся 61-го «наиболее активного участника организации», и сообщается, что все они расстреляны «по постановлению Петроградской Чека». Н.С. Гумилев в этом списке значится 30-м. Утверждается, что он «активно содействовал в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент выступления группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».

Эта формулировка не согласуется с сообщением Г.А. Терехова. Выходит, материалы следствия (правдивые или нет – это другой вопрос) не только не подтверждали выдвинутых против поэта обвинений, но полностью их опровергали.

Такой вывод вполне вероятен, особенно если присмотреться к тому, что в постановлении Петроградской Чека говорилось о других «наиболее активных участниках заговора». Среди них, по-видимому, действительно были непримиримые противники власти большевиков, такие, как Лебедев, Петр Владимирович, 30 лет, который назван «резидентом боевой организации Врангеля в Петрограде». При аресте Лебедев оказал вооруженное сопротивление и застрелил «коммунара». Однако, наряду с П.В. Лебедевым и несколькими участниками Кронштадтского восстания, в числе расстрелянных значится Ухтомский Сергей Александрович, бывший князь, скульптор, 35 лет, сотрудник Русского музея. Все его участие в «заговоре» состояло в том, что он «доставлял организации для передачи заграницу сведения о музейном деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе». Другой «активный участник» -- Попов, Григорий Константинович, 27 лет, бывший дворянин, заведующий отделом Автогужа. Ему инкриминировалось то, что он «снабжал организацию сведениями о положении Авто-Гужа, списками гаражей в г. Петрограде».

Да и сам глава офицерского заговора, В.Н. Таганцев, был человеком сугубо штатским, профессором географии, работником Сапропелевого комитета. Никаких объяснений, почему именно он оказался во главе военной организации, хотя в ней числились офицеры с большим боевым опытом, не дается. Таганцеву и другим руководителям инкриминировались преступные связи с английской, американской и финской разведками, однако к таким обвинениям вряд ли следует относиться серьезно – достаточно сопоставить их с тем, что сказано о заговоре Таганцева в официальной биографии Ф.Э. Дзержинского (2-е издание, «Политиздат», 1983 год, стр. 253-254), где читаем: «На следствии было установлена связь главарей контрреволюционной организации… с американской, английской и французской разведывательными службами (подчеркнуто мной – С.Р.). Авторы и редакторы этого тщательно выверенного издания имели доступ ко всем необходимым документам. Замена финской разведки на французскую ясно показывает, как мало весили в их глазах следственные материалы по делу Петроградской боевой организации, на которые они опирались.

Достойно внимания, что Гумилев был арестован 3 августа, а 25 августа постановление Чека о расстреле уже было приведено в исполнение. И это по делу с 200 обвиняемыми! Очевидно, что материалы дела Гумилева, готовившегося в такой невероятной спешке, требуют к себе критического отношения. Смысл находящихся в нем документов может быть понят лишь при сопоставлении их с другими материалами.

Между тем, Г.А. Терехов настаивает на том, чтобы ограничить исследование трагедии Н.С. Гумилева «материалами того уголовного дела, по которому он был осужден». Высказав предположение, что сведения о Гумилеве могут находиться в «иных (в том числе следственных и судебных)» делах, Г.А. Терехов считает, что они «не могут быть приняты в настоящее время во внимание для юридической (а также политической) оценки поведения Н.С. Гумилева» и не должны использоваться «также литературоведами». Но почему же историки и литературоведы должны быть лишены возможности изучать все материалы, позволяющие лучше понять творчество, мировоззрение и судьбу великого поэта?

Что касается юридической стороны вопроса, то применительно к Гумилеву обсуждать вообще нечего. Вина, как известно, определяется судом и только судом. Из этого не следует, что суд всегда прав. Недавняя реабилитация Н.И. Бухарина и его однодельцев еще раз показала, что судебные решения могут, а в иных случаях должны пересматриваться. Однако над Гумилевым и его товарищами никакого суда не было, а, следовательно, и вина их юридически не была установлена.

В сущности, о том, же говорит и Г.А. Терехов. Но тем более странна его попытка юридически квалифицировать предполагаемое преступление Гумилева и даже определить возможную меру наказания на основе статей современного УК РСФСР, словно ему неизвестно, что закон не имеет обратной силы.

Ни в реабилитации, ни в «помиловании», как предлагал В. Карпов («Огонек», № 36, 1987), Гумилев не нуждается. Кстати, в заключительной части очерка В. Карпов четырежды подчеркивает, что поэт был осужден судом, но это не соответствует действительности.

Говорить надо не о вине или невиновности поэта, а о его трагической судьбе. Ее необходимо изучать глубоко и всесторонне, как изучается судьба Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока и многих других поэтов и не только поэтов, чья праведная кровь цементировала тот величественный храм, который зовется русской культурой.

Семен Резник

Вашингтон

4.

27 апреля 1988 г.

ЛОГО

НОВОГО МИРА

Уважаемый Семен Ефимович!

Перед «Новым миром», как, впрочем, и перед другими журналами Советского Союза, стоит задача – восполнить колоссальный пробел, который возник в представлениях советского читателя о русской и других литературах нашей страны за 20-60 лет нашего века, в связи с тем, что целый ряд выдающихся произведений этого периода не увидели света на своей Родине.

Для того, чтобы эту задачу выполнить, нужны годы и годы, и многие номера журнала, а, следовательно, нужна и определенная последовательность публикаций.

Что за последовательность?

Выше я уже назвал ее: выдающиеся произведения должны быть опубликованы у нас прежде всего.

Невозможно себе представить, чтобы теперь, да и в дальнейшем, у нас печаталось все, что не было напечатано в прошлом, чтобы таким образом были удовлетворены все претензии всех авторов.

Что касается публикации Терехова о Гумилеве.

Дело журнала – привлечь внимание к этому факту, но вряд ли мы можем вести своего рода следствие на своих страницах.

Такого рода следствием должны быть заняты сейчас другие лица и организации.

С уважением [подпись] (С. Залыгин).

5.

«Новый мир»

Главному редактору С.П. Залыгину

20 мая 1988 года

Уважаемый Сергей Павлович!

Получив Ваше письмо от 27 апреля, считаю своим долгом сказать, что я не уважал бы Вас как литератора и просто как человека, если бы хоть на минуту поверил, что Вы изложили истинные причины отказа опубликовать мою заметку. Вы предпочли бюрократическую отписку, пополнив мою коллекцию таких отписок, которые я в изобилии получал от литературных начальников лет 8-10 назад, когда в многочисленных материалах – от кратких иронических реплик до исторических романов – пытался проломить стену молчания, окружавшую такую запретную тему, как антисемитизм[2].

Сейчас запрет снят со многого, но по-прежнему остаются запретные зоны, и именно туда должны быть направлены усилия подлинных сторонников гласности. К сожалению, Вы не из их числа. Вы отклонили мой материал только потому, что он написан писателем-эмигрантом. Поскольку Вы заявляли, что официальной цензуры в СССР сейчас нет, то остается заключить, что над Вами довлеет цензура страха. Причем, двойного. У Вас даже не хватило смелости дать автору пусть отрицательный, но честный ответ.

Зачем Вы объясняете мне, что задача «Нового мира» -- «восполнять колоссальный пробел, который возник…» и т.д.? Вам хорошо известно, что пробел этот отнюдь не «возник», а был целенаправленно создан системой многоступенчатой цензуры. Да и каким «выдающимся произведениям» могла бы перебежать дорогу моя короткая заметка, которая заняла бы в Вашем толстом журнале не более одной страницы? И разве очередь для правды о Гумилеве еще не настала? Или Вы действительно полагаете, что судьбой поэта должен заниматься не литературный журнал, а «другие лица и организации»? Гумилевым они уже занимались…

Гласность и цензура – две вещи несовместные. Чтобы сломать цензуру, мало перевести некоторых авторов (в основном покойных) из запрещенных в разрешенные – надо покончить с самим делением писателей, публицистов, журналистов и просто людей на чистых и нечистых, советских и антисоветских, а для этого надо открыть страницы газет и журналов, в частности, и для тех, кто был выслан или вытеснен из страны. Публикация моей заметки была бы маленьким шагом в этом направлении, но Вы, повторяю, побоялись его сделать, и это уже не первый раз, потому что я не первый из писателей-эмигрантов, которых Вы отказываетесь печатать под надуманными предлогами.[3] Дело не в авторских амбициях, – слава Богу, у нас, эмигрантов, есть где печататься. Вопрос стоит гораздо серьезнее, ибо гласность – величина дискретная: не может быть половины или трех четвертей гласности, она либо есть, либо ее нет. Пока что в СССР гласность существует только как лозунг, как провозглашенная цель, но не как реальность. Врагов у нее, которые как от чумы шарахаются даже от «некрофилии»[4], более чем достаточно, но многим ли лучше мнимые друзья, если появившуюся, наконец, возможность, публиковать ранее запрещенные произведения классиков они используют как предлог, позволяющий плодить новые запреты?..

Всего наилучшего,

Семен Резник

6.

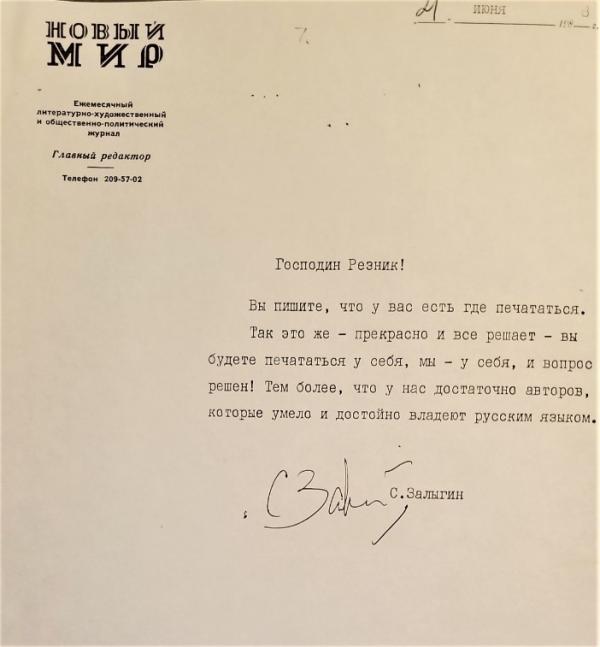

21 июня 1988 г.

Господин Резник!

Вы пишите, что у вас есть где печататься.

Так это же – прекрасно и все решает – вы будете печататься у себя, мы – у себя, и вопрос решен! Тем более, что у нас достаточно авторов, которые умело и достойно владеют русским языком.

[Подпись] С. Залыгин

7.

«Новый мир»

Главному редактору С.П. Залыгину.

[Июль 1988 г.]

Уважаемый Сергей Павлович!

Получил Ваше письмо от 21 июня. Сожалею, что мое предыдущее письмо вызвало у Вас столь сильные отрицательные эмоции, что Вы даже забыли мое имя-отчество. Но не будем говорить о вежливости, ибо проблема, затронутая в нашей переписке, далеко выходит за рамки личных отношений.

Основной тезис Вашего письма: «Вы будете печататься у себя, мы – у себя, и вопрос решен!» -- нисколько не оригинален. Здесь тоже есть авторы, считающие, что между советской и эмигрантской литературой не может быть ничего общего. Я всегда выступал против таких взглядов, а особенно вредными и опасными считаю их теперь, когда появилась реальная надежда на обновление нашей с Вами родины. Советская и эмигрантская литература – это сообщающиеся сосуды. Наша общая задача – не укреплять разделяющий их железный занавес, а делать все возможное, чтобы его разрушить. Пока советские читатели не получат свободного доступа к литературе русского зарубежья, перестройка будет буксовать, как она буксует уже три года.

Так уж сложилась наша история, что за пределами России оказалось большое число писателей, художников, ученых, социологов, экономистов и т.п. Многие из них до эмиграции боролись за подлинную гласность, законность, демократию, права человека. За верность этим принципам они подвергались арестам, лишались возможности работать, печататься. Те, кто хозяйничал в стране, всех несогласных либо грубо вышвыривали, либо иными способами выжимали за ее пределы. Потому в стране так велик дефицит на смелых, независимых, готовых бороться за свои убеждения людей – не случайно самые активные сторонники гласности стали по стойке смирно, когда появилась статья Нины Андреевой[5].

Между тем, в эмиграции находится много людей, которые словом и делом доказали, что гласность для них дороже шкурных интересов. Теперь они обогащены опытом лет, прожитых в условиях демократии, разделения властей, независимой прессы, с близкого расстояния наблюдают, а некоторые и профессионально изучают политические системы демократических стран, механизмы рыночной экономики. Только враги гласности и перестройки могут в современных условиях по-брежнему держать страну на замке и не пущать в нее свободную мысль российского зарубежья. Ведь оттого, что в тюремной двери надзиратели теперь чаще открывают кормушку, просовывая в нее то Набокова, то несколько стихотворений Бродского, суть дела не меняется. Если в тюрьме смягчают режим, она не перестает быть тюрьмой.

Приведу пример, непосредственно связанный с темой заметки, которую Вы предлагаете мне печатать «у себя».

Вы, конечно, хорошо помните огоньковский очерк В.В. Карпова о Гумилеве. Отклики на него появились не только в СССР. В нью-йоркской газете «Новое русское слово» (28 сентября 1986) напечатана статья Бориса Хургина, который установил, что три четверти текста Карпов просто списал у литературоведа-эмигранта Глеба Струве, и только последнюю четверть написал сам. В той же газете был помещен и мой материал под названием «Поэта праведная кровь» (5 октября того же года). Я проанализировал те официальные сообщения по делу «Петроградской боевой организации», на которые ссылается Карпов, и показал, что поэт и 60 его однодельцев были расстреляны не по приговору суда, как утверждалось в огоньковском очерке, а по постановлению Петроградской Чека.

Теперь представьте себе, Сергей Павлович, какие последствия могли бы иметь эти две публикации, если бы газета «Новое русское слово» имела свободное хождение в СССР, как здесь имеют хождение советские издания. Приведенные нами факты свободно обсуждались бы в советской печати… Вероятно, выяснилось бы много новых фактов и о Гумилеве, и о его новоявленном биографе. Полагаю, что после этого Союз Писателей вряд ли допустил, чтобы В.В. Карпов оставался его главой. А это повело бы за собой и другие кадровые изменения, то есть было бы доведено до конца обновление руководства Союза Писателей, в чем ощущается столь настоятельная необходимость для дела гласности и перестройки.

Вы скажете, что не властны отменить запрет на свободное циркулирование в СССР зарубежных изданий. И будете правы. Поэтому я не ставил перед Вами такой проблемы. Но как редактор «Нового мира» Вы имеете возможность существенно расширить зону гласности, предоставив слово русскому зарубежью на Ваших страницах. Или у Вас такой возможности нет? Тогда скажите честно: публиковать эмигрантов мне не разрешено, -- и «вопрос решен!»

Однако Вы заявляли прямо противоположное, то есть что Вы, как редактор журнала, имеете полномочия сами решать, что публиковать, а что – нет. Поэтому я и предложил Вам мою короткую заметку, которая, смею надеяться, написана не менее умело и достойно, нежели весьма двусмысленное и потому неудобочитаемое письмо бывшего прокурора Терехова. Высказываясь за разделение двух ветвей русской литературы, Вы фактически высказываетесь против гласности. Жизнь ставит вопрос очень жестко. Либо сторонники гласности внутри страны будут вместе с нами бороться против ее противников, а, значит, и против железного занавеса, либо они окажутся в одной упряжке с Ниной Андреевой, Викуловым[6], Бондаревым[7], Кожиновым[8], В. Бегуном[9], обществом «Память»[10] и всем тем аппаратом, который стремится заменить проржавевший занавес новым, дабы надежнее оградить свои привилегии от «жидо-масонского заговора», то есть от гласности и демократии.

«С кем вы, мастера культуры?» Никогда еще этот вопрос не стоял так жестко. Ответ на него каждый должен дать сегодня: откладывать дальше некуда. Впрочем, в Ваших письмах ответ прозвучал достаточно ясно, и оптимизма он не внушает.

Желаю всего наилучшего.

Семен Ефимович Резник

ПРИЛОЖЕНИЕ

За три с лишим десятка лет, прошедших после моего обмена «любезностями» с С.П. Залыгиным, о Николае Гумилеве и его деле появилось множество публикаций, легко доступных теперь в интернете. Друзья, откликнувшиеся на мою первую публикацию, прислали линки на ряд таких материалов. Михаил Давыдович Голубовский переслал короткие воспоминания известного писателя первой волны эмиграции Александра Амфитеатрова с пожеланием приложить его к моей второй публикации на эту тему, что я с удовольствием делаю. Сердечная благодарность М.Д. Голубовскому.

С.Р.

«Я не прожил, я протомился

Половину жизни земной,

И, Господь, вот Ты мне явился

Невозможной такой мечтой…»

Николай Гумилев.

Александр Амфитеатров

Мое участие в «заговоре» с Гумилёвым

КОГДА Н. С. ГУМИЛЁВА АРЕСТОВАЛИ, никто в петербургских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось, не было в них писателя более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Я не верил и продолжаю не верить в причастность его к тому заговору, за мнимую связь, с которым он расстрелян, — к так называемому «таганцевскому». Здесь он был ни при чем — я имею к этому утверждению вполне определенные основания, — как ни при чем было и большинство из 61 расстрелянных по этому плачевному делу, если только вообще был в нем кто-либо при чем, начиная с самого Таганцева. Вообще же Гумилёв не только был способен «быть заговорщиком», но и хотел им быть — страстно искал заговора, к которому стоило бы примкнуть, и с твердостью шел навстречу каждой попытке контрреволюционного действа, имевшей хоть тень правдоподобия.

В ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ НЕ СОСТОЯВШИХСЯ попыток мы оба участвовали, и открыл ее существование Гумилёву и привлек его к ней я по определенному расчету, что он, как бывший офицер, имея большое знакомство в офицерских кругах и пользуясь в них симпатией и влиянием, возьмет на себя организацию боевой подготовки. Он был в восторге, горячо меня благодарил и сейчас же наметил и предложил ввести в заговор еще одно лицо, близкое к «Всемирной Литературе», где мы обыкновенно встречались.

Человек этот — очень умный, солидный, ученый, как будто с большим характером, на словах отъявленный враг большевиков (включительно до благословения на террор), вообще, симпатичный и со всею видимостью «настоящего парня» — казался подходящим и мне. Сошлись втроем и объяснились. Говорил Гумилёв, я лишь вносил поправки, когда он ошибался. Человек наш выслушал очень внимательно, с заметным волнением, бледный, — потом, минутку подумав, сказал:

— Господа, благодарю вас за доверие, растроган им. Проекту вашему сочувствую всею душою и нахожу его вполне осуществимым. Больше скажу: это как раз то, о чем я сам не раз думал и что предложил бы к организации. Но принять участие, простите, не могу. К стыду моему, — сочувствуя, веруя, желая, — все-таки не могу. И не могу именно по симпатии к предприятию. Я испортил бы все дело. Признаюсь вам совершенно откровенно: я трус. Наружность у меня такая, что кажется, могу быка с ног свалить, голова — как будто логическая, рассудочная, мыслю правильно, говорю храбро, но — чуть надо действовать, никуда не гожусь: отвратительный физический трус! Вот и сейчас: я только узнал, что есть нечто вроде заговора в близком мне кругу, — и посмотрите вы на меня: хорош? И руки-ноги похолодели, и в животе спазмы… А если я, пойдя на отчаянность, возьму в заговоре ответственную роль, тогда что?

— Что же? По крайней мере, честно, — холодно «резюмировал» Гумилёв.

Честно-то оно честно, — доноса «физический трус» не сделал и, вообще, сумел держать язык за зубами, чему, может быть, именно «физическая трусость» — то и способствовала: окаменелое лицо и недвижный взгляд Гумилёва, упертый прямо в лицо, должны были хорошо запомниться слабожелудочному горемыке. Но впоследствии, когда Гумилёв был уже под землею, а я в далекой эмиграции, наш «физический трус» отлично поладил-таки с большевиками и устроился при них в своей ученой части с совершенным удовольством, имя его мелькало даже в заграничных командировках, в которые, как известно, ГПУ малонадежных своих подданных не пускает. Гумилёв был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Такому беспокойному человеку под бурей смутного времени как не быть заговорщиком?

Прибавьте к этому прямолинейную убежденность — своеобразный «холодный фанатизм», не способный к гибкости, бесстрашный в поведении. В обществе товарищей — республиканцев, демократов и социалистов — Гумилёв без опасения за свою репутацию громко провозглашал себя монархистом. В обществе товарищей атеистов-богоборцев, вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, носил на груди большой крест-тельник и крестился на все церкви. Как-то раз я заметил ему — помню, у церкви св. Симеона на углу Моховой, — что подобные демонстрации благочестия, пожалуй, излишни: вызывающе привлекают внимание прохожих, а по существу, бесполезны. Он возразил:

— Надо, чтобы толпа видела, что не вся интеллигенция отстала от Бога и боится Его исповедать. И, кроме того, ведь на лице у меня не написано, кто я таков, а я не хочу, чтобы меня хоть на минуту, случайно, принимали за большевика.

ПРИНЯТЬ ЕГО НА УЛИЦЕ ЗА БОЛЬШЕВИКА, впрочем, было трудно — уже по курьезной шубе его, единственной во всем Петербурге, из какой-то полосатой звериной шкуры, происхождения африканского или дальневосточного, не знаю, но несомненно, экзотического.

Религиозность Гумилёва производила на меня сильное впечатление. Тому, конечно, много способствовала ее необыкновенность в молодом человеке поколения, так называемого «предреволюционного», и надо правду сказать, довольно-таки беспорядочного именно в направлении религиозно-этическом. Мы говорили об этом. Гумилёв сказал большое слово:

— Я не понимаю, как человек, переживающий революцию, может оставаться без Бога. То есть я не в том смысле, чтобы, как принято, «искать Бога». Что же искать, когда мы Им настигнуты и каждую минуту чувствуем себя в Его руке? Поздно. Он сам нас нашел.

ИСТОРИЯ ЕГО РАССТРЕЛА ТЕМНА. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Когда депутация Профессионального Союза Писателей отправилась хлопотать за Гумилёва, председатель ЧК не только не мог ответить, за что взят Гумилёв, но даже не знал, кто он такой.

— Чем он, собственно, промышляет, ваш Гумилёвич?

— Не Гумилёвич. Гумилёв.

— Ну?

— Он поэт.

— Не слыхал. Наведу справки, зайдите через недельку.

— Да за что же он арестован?

Чекист подумал и… объяснил:

— Видите ли, так как теперь за свободою торговли причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилёвич влип за какое-нибудь должностное преступление.

Над удивительным свиданием и разговором с чекистом много было смеха: никто не предчувствовал, что смех будет прерван ружейным залпом, который опозорит русскую землю, заставив ее еще раз, — который это уже, о Боже милосердный?! — впитать в себя «поэта праведную кровь…».

И десять лет тому назад я был и теперь остаюсь при той догадке, что, по всей вероятности, Гумилёву на допросе поставлен был прямой вопрос о политических убеждениях, а Гумилёв, не прибегая к спасительным обинякам, прямо и ответил. Если же следователь умел задеть его самолюбие, оскорбил его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович в ту же минуту ответил ему по заслуге — с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий пережиточный анахронизм, с дуэлистами-бретерами «доброго старого времени» эпохи Долохова, Толстого-Американца, Печорина. Ну а в ЧК и ГПУ строптивцам подобного закала пощады не было.

Даже в списках смертников «Правды» Гумилёв обозначен был, как «Гумилёв, поэт». Это выразительно хорошо верно. Гумилёв и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал: «я поэт» — с такой простотою и уверенностью официальной обычности, как иной обыватель говорит: «я присяжный поверенный», «я офицер». Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом. Поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, со стихотворным ремеслом: недаром же одно из основанных им поэтических товариществ получило имя-девиз «Цех поэтов».

В воспоминаниях о Гумилёве попадаются намеки или даже прямые указания на то, что эта важная серьезность его, статуарность, жречество отдавали наигранностью: он де все задавал себе роли и добросовестно их играл. Я думаю, что когда роль играется постоянно, добросовестно, искренне, до слияния с жизнью, переходя в жизнь и даже до господства над жизнью, то, полно, надо ли ее отделять от жизни в особость, не есть ли она уже и самая жизнь?

Публикация Ольги Фигурновой

[1] Семен Резник. Дорога на эшафот, Париж-Нью-Йорк, «Третья волна», 1983

[2] См. Семен Резник. Непредсказуемое прошлого: выбранные места из «переписки с друзьями / СБб., «Алетейя», 2010. (Электронная версия https://www.livelib.ru/book/1000513834-nepredskazuemoe-proshloe-vybrannye-mesta-iz-perepiski-s-druzyami-semen-reznik); Семен Резник. Хаим-да-Марья. Кровавая карусель. Исторические романы / СПб. «Алетейя», 2006.

[3] Незадолго до этого Владимир Войнович опубликовал в «Новом русском слове» свою переписку с С.П. Залыгиным, который ответил «вежливым хамством» на предложение Войновича опубликовать его повесть «Путем взаимной переписки». В свое время повесть была одобрена и принята к публикации А.Т. Твардовским, но зарублена цензурой.

[4] Имеется в виду скандальное высказывание Петра Проскурина (1928-2001), недовольного тем, что стали широко публиковаться произведения Андрея Платонова, Владимира Набокова, Евгения Замятин и других давно умерших писателей. Повышенный интерес к ним Проскурин назвал «некрофилией».

[5] «Знаковая» статья Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами» была опубликована в газете «Советская Россия» 13 марта 1988 г. и тотчас многократно перепечатана в других органах печати. Статья была инспирирована секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым – вторым после Михаила Горбачева лицом в партии и государстве. «Принципы», которыми не могла поступиться Нина Андреева, сводились к воспеванию сталинизма, веры в светлое будущее коммунизма и к разоблачению «происков международного сионизма». Появление статьи Нины Андреевой вызвало во всей прессе, даже самой либеральной, «три недели застоя». Подробнее см.: Семен Резник. Красное и Коричнево: Книга о советском нацизме, стр.147-149. / Вашингтон, изд-во «Вызов», 1991. (Электронная версия книги: https://www.rulit.me/books/krasnoe-i-korichnevoe-kniga-o-sovetskom-nacizme-read-479092-1.html#section_5).

[6] Серге́й Ви́кулов (1922-2006) -- главный редактор журнала «Наш современник» (1969—1989), который по праву считался флагманом национал-патриотизма, каковым остается и теперь. С 1989 года журнал возглавляет Станислав Куняев.

[7] Юрий Бондарев (1924-2020) -- известный писатель, прозаик, сценарист, национал-патриот.

[8] Вадим Кожинов (1930-2001) – ведущий литературный критик и публицист национал-патриотического направления. Из Википедии: «Уже в 1970-е годы Кожинов не скрывал своих монархических и националистических симпатий. Валерий Ганичев рассказывал: «… помню, как Вадим Кожинов и Сергей Семанов в самолёте, когда мы летели уже из Тбилиси домой, встали где-то над Краснодаром со своих кресел и заявили: „Мы пролетаем над землей, где героически погиб Лавр Корнилов, просим всех встать!“ И все встали, даже секретарь ЦК ВЛКСМ Камшалов постоял. А это все-таки 1972 год был…». В годы застоя, под флагом «разоблачения международного сионизма» и «возвращения к русским национальным корням», «красная» идеология пролетарского интернационализма перерождалась в «коричневую» идеологию национал-патриотизма. Подробнее см.: Семен Резник. Красное и коричневое: книга о советском нацизме / Вашингтон «Вызов», 1991.

[9] Владимир Бегун – автор книги «Вторжение без оружия» («Молодая Гвардия», 1978; 2-е издание 1979) -- одной из самых «ярких» книг по «разоблачению международного сионизма». Подробнее: Семен Резник. Красное и коричневое, глава третья, стр. 83-114.

[10] В книге «Красное и коричневое» лидерам общества «Память» посвящены три главы: вторая (стр. 47-82), шестая (стр. 152-189) и седьмая (стр. 190-215).

Комментарии

Гумилев

Ваше публицистическое перо, Семен, выше вскяких похвал. Как жаль, что этот материал так долго лежал под спудом. Отписка Залыгина, конечно, поразительна. Впрочем, чего удивляться? Он ведь был всякий. И его подпись под письмом с осуждением Солженицына и Сахарова, она тоже, конечно, не случайна.

Добавить комментарий