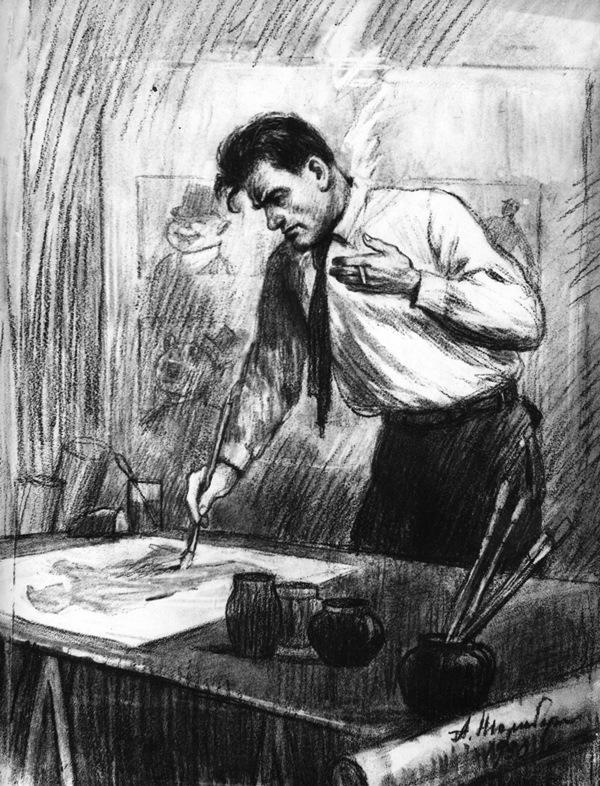

Редакция ЧАЙКИ продолжает публиковать материалы, присланные Ольгой Трифоновой-Тангян, дочерью писателя Юрия Трифонова и внучкой художника Амшея Нюренберга. Материал о дневниках Амшея Нюренберга Ольга Юрьевна подготовила специально для нашего журнала.

Когда я стала работать над архивами художника Амшея Нюренберга, изучать его неразборчивый почерк, гадать над полувыцветшими буквами, написанными подчас карандашом, мне как внучке хотелось найти личные признания автора о самом себе, о бабушке Полине, о маме Нине Нелиной. Кроме того, хотелось больше узнать о его отношениях с зятем и моим отцом Юрием Трифоновым. Наконец, я надеялась прочесть о семье Нюренбергов. Ведь у моего деда было девять братьев и сестер, много племянников.

Однако меня ждало разочарование. Нюренберг почти ничего не писал о своей семье, в его дневниках не было частных подробностей. Иногда попадались заметки о младшем брате Деви, но и то только потому, что тот разделил с братом его судьбу, став художником ― Давидом Девиновым-Нюренбергом.

Нюренберг писал преимущественно о своем художественном ремесле, о коллегах по цеху из Дома художников на Верхней Масловке в Москве, где он жил в 1930–60-х годах. Среди соседей по дому было много выдающихся личностей: Фальк, Грабарь, основатели «Бубнового валета» Кончаловский и Машков. Недаром Дом на Верхней Масловке сохраняют теперь как исторический памятник. Из своих друзей-писателей он вспоминал Маяковского, Ильфа, Бабеля. Вместе с братом Дэви и со своим близким другом ― художником Виктором Мидлером ― он ездил в творческие командировки. В начале 1920-х годов они по направлению правительства оценивали сохранность узбекских архитектурных памятников, о чем они издали книгу, а в 1930-е годы посетили шахтерский поселок Прокопьевск в Сибири, после чего Нюренберг написал серию работ на «трудовую тему». Правда, мне его шахтерки всегда больше напоминали танцовщиц Дега.

В Доме художников на Верхней Масловке Нюренберг чувствовал себя неуютно. Слишком много несправедливости он наблюдал вокруг ― почести и должности доставались стоящим близко к власти, как он писал, «художникам-генералам». Французское искусство, горячим сторонником которого он являлся, считалось в те годы реакционным и несоответствующим советскому духу. Импрессионистов называли индивидуалистами, которых интересовали не насущные общественные проблемы, а отвлеченные эстетические вопросы. Кому, к примеру, нужны 33 вида одного и того же Руанского собора при разном освещении у Клода Моне? Так утверждали советские искусствоведы, и Нюренберг не решался им противоречить. Авангардисты и новаторы уже были разгромлены. Велась борьба с формалистами, к которым относили его друзей из «Бубнового валета» Кончаловского и Осмеркина. Русские художники-эмигранты, в том числе Шагал, с которым дружил Нюренберг в юности, были объявлены врагами революционного искусства.

Сам же Нюренберг до конца жизни не уставал рассказывать и писать о Париже, выражать свое восхищение импрессионистами. Хорошо помню его бесконечные, рассказы о парижских бульварах, салонах, о друзьях-художниках: Федере, Мещанинове, Шагале. Удивительно точно сохранила его память не только атмосферу Парижа 1910–20х годов, но и адреса, по которым он когда-то жил. Благодаря его ярким рассказам, не только мне, но и многим друзьям Нюренберга, когда они впервые попадали в Париж, казалось, что они уже прежде знали этот город.

В дневниках 1950–60х годов значительное внимание уделялось природе и сути пейзажа. Именно тогда у Нюренберга появилась серия «Деревья и люди». Примечательно, что в картинах люди по сравнению с деревьями часто оказывались второстепенными. Людей он мог просто назвать «фигурами». Например, у картин были такие названия, как «Фигуры в парке». При этом люди изображались условно, а деревья приобретали собственные характеры. Нюренберг любил писать деревья самых причудливых форм.

Сразу бросалось в глаза, что дневники написаны художником. Описание людей он часто начинал с анатомического анализа их головы и тела. Замечал, какие у персонажа подбородок, лоб, профиль, череп. Обращал внимание на походку, осанку. Из внешних данных складывался портрет человек. Помню, как дед говорил, что у меня руки красивой формы и англо-саксонская улыбка (из-за двух крупных передних зубов). Однажды я представила ему одну молодую женщину, и он удивил меня высказыванием о том, что у нее «низкая талия». Тогда мне казалось, что в его возрасте все молодые женщины должны были казаться ему прекрасными. Но для него как художника важнее всего были правильные пропорции тела.

Если описания людей в дневниках Нюренберга можно было назвать словесными портретами, то описания природы можно было обозначить как словесные пейзажи. Описания деревьев, погоды имели свои краски, свою цветовую гамму. Неслучайно, в молодые годы Нюренберг читал леции и писал статьи о Барбизонской школе. Известно, что барбизонцы ― Милле, Добиньи, Коро ― проводили все дни с мольбертами в лесу Фонтенбло около деревни Барбизон. Нюренберг тоже много времени провел на этюдах под открытым небом в лесах Подмосковья.

На протяжении лет мировосприятие Нюренберга заметно менялось. Если в 1930е годы он был полон энергии, страсти и творческих планов, то в 1950е годы его отношение к жизни стало отстраненно-созерцательным. Перефразируя известное высказывание о собаках, Нюренберг мог бы сказать о себе: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю деревья».

Дневники Нюренберга написаны немного старомодным, очень образным языком. Временами в них проглядывала грусть и некоторая обида на несовершенство общества. Помогали Нюренбергу и способствовали его долголетию любопытство к жизни, преданность искусству и особое «одесское» чувство юмора.

* * *

Большая часть ранних дневников, этюдов, фотографий и писем Нюренберга погибли в 1920е годы во время Гражданской войны, когда ему приходилось много перемещаться по Украине, подвергаясь нападкам со стороны разных банд ― белых, петлюровцев, казаков. Одно такое происшествие, чуть не стоившее ему жизни, когда ему удалось спастись, лишь бросив в поезде весь свой багаж, было описано в мемуарной книге А.Нюренберга «Одесса–Париж–Москва»:

Казаки проворонили меня. Сколько раз ночь в эти погромные дни меня спасала! Но куда идти?... Без чемодана, правда, легче двигаться... Но примириться с тем, что он сейчас в грязных руках бандитов, что они руками, покрытыми кровью, ворошат мои труды последних лет и рисунки крупнейших французских скульпторов Бурделя и Жозефа Бернара... Это было выше моих сил.

... Стою у путей и мысленно оплакиваю свой погибший чемодан, в котором было все мое художественное достояние. Прощай, мой верный друг, перенесший со мной столько горя и радостей!

Мои акварели, рисунки и письма будут развеяны по снежным степям или брошены в вагонную уборную, а их место в чемодане займет награбленное жалкое добро местечек, пахнущее нафталином, горем и слезами. (А.Нюренберг Одесса–Париж–Москва, М., Гешарим–Мосты культуры, 2010, стр. 174–5.)

Другая часть дневников, статей, писем, фотоальбомов Нюренберга конца 1920–30-х годов сохранилась. В конце жизни он передал большую часть этих материалов в Отдел рукописей Третьяковской галереи (ГТГ, Отдел рукописей фонд № 34), где они содержатся в идеальном состоянии и выдаются для работы только по специальному разрешению. Именно благодаря этому стала возможна данная публикация.

Амшей Нюренберг

Записи 1934-40х годов

О художниках с Верхней Масловки

«Этот походъ, — пишет один из его участников, Лабох, — был тем более страшен, что совершенно исказил наши характеры,и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными, великодушными сделались теперь эгоистичными, скупыми, ростовщиками и злыми...»

Вклеенная А.Нюренбергом газетная вырезка дореволюционного времени

Когда художник говорит о художнике, он становится диким зверем.

Из дневника А.Нюренберга

Машков!

Мы встретились с ним в коридорах МОССХа. Замечательный тип! В нем так же, как в нечистой руде — все виды пород. Главенствует над всем дикий, необузданный, страшно эмоциональный казак, скиф. Один из талантливейших наших художников. В начале революции он был против жидов, коммунистов. Шагал мне рассказывал, что как-то он его встретил на Красной площади в первые годы Революции. Машков свирепо на него взглянул и, указывая пальцем на фонарь, воскликнул: «Все вы будете на этих фонарях!»

Теперь он выступает как профессиональный революционер: нудные, глупые, чудовищно путаные разговоры о Революции и о том, как он ее нежно и горячо любит. Он любит со мной пофилософствовать на тему о советском Ренессансе. Тон его фраз не лишен яда:— Не скоро, не скоро мы дадим то, что хотят от нас. Надо раз навсегда отказаться от того, чтобы каждый член МОССХа мечтал о «Боярыне Морозовой». Пиши то, что умеешь, к чему призвание есть. Умеешь писать хорошие пейзажи — и пиши. Не засматривайся в сторону большого фантастического полотна. А у большинства наших советских художников кишка тонка.

И после паузы:

— Вот, я уже третий год пишу одну вещь, да никак не доработаю. Чувствую, что не то.

— А что Вы пишите?

— Что? Партизан пишу... Меня выбрали в совет районный. Я попечитель школы, вожусь с детворой. Зовут меня, просят, уважают. Что ж, художник должен быть общественником.

Я до сих пор не знаю, что он представляет собою в своих интимных уголках сердца и души. Окончательно ли он сросся с нашей советской властью или... или только окончательно принял... Но он не один.

Не верю я ему... Как не верю Родионову.

* * *

Сегодня заседал МОССХ. Опять правление. 25–30 спящих, импотентных ребят. Все были заняты тем, чтобы не обнаружить крепкой склонности к дремоте. Порой мне кажется, что Пиквикский клуб мог бы казаться динамичным учреждением, если бы его поставили рядом с нашим МОССХом. Пиквикцы разъезжали, говорили, спорили. Они, несомненно, были живыми ребятами. Да, это были не члены МОССХа...

Наши ребята пришли в сознание только, когда председатель объявил, что «теперь коснемся квартирных дел». И тут все бросились жить и глубоко дышать. Как жаль, что журнал «Крокодил» не посылает своих сотрудников на наши собрания. Он мог бы получить вкуснейший материал.

* * *

Имел разговор с Шурпиным. Этот парень совмещает в себе все. И бандитизм, и хулиганство, и жидоедство, и антисоветский дух к французской живописи, и романтизм. Типичный крестьянин. У него и челюсть, как у крестьянина: широкая, рассчитанная на вечное жевание. Упрямый, невысокий лоб.

Перельман:

— Да, рисуешь себе, Амшей, кем мы окружены. Один бандит крепче другого. Если Советская власть будет в опасности, он первый бросится резать жидов. И мы с тобой, Амшей, у него заплачем.

Вообще нам не везет с молодыми дарованиями. Второй экземпляр: Ромадин — человек с богатой палитрой душевных запахов и воней. Как и Шуркин, он природой оформлен скудно и предательски. У Шуркина тяжелые крестьянские челюсти и падающий назад лоб, у Ромадина — лицо, представляющее смесь японца, хорька и туберкулезника. Несомненно, талантливый человек с острым ощущением жизни и особенно музейной старой живописной культуры. Но отвратительный человек и неприятный товарищ.

* * *

За последнее время вырос Сергей Васильевич Герасимов. Интересная личность. С.Герасимов великолепно знает, насколько выгодно и выигрышно положение середины...

Он сумел перехитрить самого Януса, имея на одну голову больше, нежели сам римский Бог. У Герасимова целых три головы: одна обращена в сторону левых, другая — обращена к правым и, наконец, третья, преданная группе заслуженных товарищей.

Он никогда не сказал ни да, ни нет. Он один из самых фальшивых среди заслуженных и самый осторожный. Он никого не любит, кроме своей персоны. Он не любит ни жидов, ни партийцев, но он научился умело и тонко обращаться с ними. Его, несомненно, талантливые вещи (он, безусловно, интересный и хороший художник) при ближайшем и внимательном рассмотрении так же фальшивы, как и он сам. Когда-нибудь это станет понятным. Кончаловский мне сказал о нем:

— Этот научился всех обкрадывать и от всех прятаться. Вот ловкий мужик. Но нам видно часто все у него.

Продолжение см. Часть 2

Добавить комментарий