Валентина Полухина — легендарный собиратель материалов об Иосифе Бродском. Она подготовила несколько изданий книги с разнообразными интервью Иосифа Бродского. Опубликовала летопись жизни Бродского "Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха". Подготовила два сборника своих интервью, взятых у друзей и знакомых Бродского "Бродский глазами современников" и только что сдала в петербургское издательство "Звезда" 3-й том сборника, который должен появиться в 2010 году.

Валентина Полухина любезно разрешила нам опубликовать вошедшее в этот сборник её интервью с постоянным автором нашего журнала Михаилом Лемхиным.

|

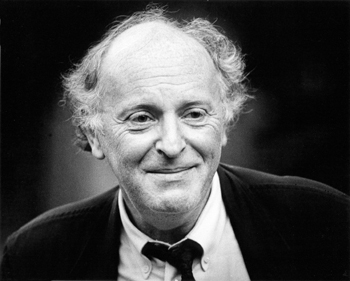

| Иосиф Бродский. Фото Михаила Лемхина. |

|---|

— Как и Бродский, вы родились в Ленинграде. Судя по фотографиям Бродского, сделанным вами в 1968 году, вы были с ним знакомы еще тогда. Пожалуйста, расскажите о ваших встречах. Когда вы начали его фотографировать?

— Вы знаете, мне несколько раз попадалась на глаза фраза одной журналистки (напечатанная в солидном издании), что-то вроде: Лемхин дружил с Бродским всю жизнь — с ленинградских времён до смерти поэта. Журналистку эту я в глаза не видел, но, наверное, она решила, что так писать красивее. С Иосифом Александровичем мы никогда не были друзьями — просто были знакомы. Мне даже на допросе в КГБ, когда спрашивали про Бродского, не нужно было врать. Я отвечал: "Очень мало с ним знаком". Я младше Иосифа на девять лет, но с Володей Уфляндом я был на ты, или вот с Женей Рейном мы на ты — оба они старше Иосифа, — а с Иосифом мы были на Вы.

Хотите, расскажу смешную историю? Я жил много лет подряд на даче в Комарово. В те времена, не знаю как сейчас, улица, которая вела к Щучьему озеру, была с какого-то момента — говорили: "после поворота" — не застроена. Вы шли по пустой лесной дороге, потом по левую руку возникали подряд три домика, затем, метров через сто пятьдесят, просека, высоковольтная линия и за ней, тоже по левую руку, кладбище. И дальше опять безлюдная дорога до самого озера. Я жил в одном из этих домиков, принадлежавших смотрительнице кладбища.

Так вот, когда запустили Титова, второго советского космонавта, я был на даче, слушал радио и, переполненный мальчишеским энтузиазмом — мне было 12 лет, — рвался поделиться замечательной новостью с теми, кто был ещё не в курсе. Короче говоря, я сделал плакат в советском стиле: "Слава Герману Титову!" или что-то в этом духе. Плакат этот я вывесил на тропинке, которая шла рядом с дорогой. Никто не обращал на него внимания, пока некая парочка приятелей не остановилась. И один, солидный, спросил: "А кто этот Герман Титов?", а второй отозвался иронически: "Да хозяин дачи, наверное". Мои чувства были неприятно задеты, и я принялся излагать этим двоим про великое событие. Что я говорил и как они реагировали, я, разумеется, не помню. Но как-то парочка эта застряла в памяти — смутным пятном — видимо, потому что они были единственными, кто проявил интерес. И вот когда в одной из ваших, Валентина, книг я прочитал слова Жени Рейна, как они с Иосифом в день полёта Титова ходили купаться на Щучье озеро, этот эпизод неожиданно вспыхнул в моей памяти яркой картинкой и с лицами. Я практически уверен, что эти двое были Женя с Иосифом. Я даже помню, что один из них навел на меня и мой плакатик свой фотоаппарат, какую-то дальномерку: "ФЭД" или старую "лейку". Так что начал фотографировать Иосиф меня, а не я его.

Но если говорить серьёзно, совсем серьёзно, то вот эта встреча на тропинке вполне характеризует наши с Иосифом отношения. Мы были знакомы, да. Я был приятелем каких-то его друзей. И это всё. В Ленинграде у нас никогда не было никаких общих дел. Мы были просто знакомы.

— Опубликованные три фотографии Бродского, сделанные вами 30 января 1968 года на "Вечере встречи творческой молодежи", особенно интересны: вы запечатлели Иосифа в тот момент, когда он, читая свои стихи, забыл строчку — и закрыл лицо руками; жест, столь характерный для него. Другие свои фотографии Бродского вы не комментируете и не датируете. Что за этим кроется?

— Я сказал вам, что эти три фотографии сняты на вечере в Доме писателей только потому, что они связаны с заметным событием. Только потому. Они документируют это событие, и я не могу не считаться с тем, что для кого-то они имеют значение в таком качестве. Но меня как автора не интересует документальная фотография. Меня интересует не событие, а образ. Поэтому все мои портреты — а не только портреты Иосифа Александровича — не датированы. Я не имею в виду сообщить зрителям, как выглядели Чеслав Милош, Сюзан Зонтаг, Серёжа Довлатов, Вениамин Каверин или Горбачев в таком-то году. Я имею в виду показать человека и моё отношение к нему, моё понимание этого человека.

— Пару слов о жесте Иосифа.

— Жест действительно очень характерный. Я наблюдал его много раз и в Ленинграде, и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке — и дважды фотографировал, — но он не с забытой строчкой связан. Я всегда полагал, что это "страусиный" жест, что Иосиф — разумеется, неосознанно — прячется таким образом, пытаясь скрыть своё волнение, свои чувства.

— В какой степени Бродский перед вами позировал, или вел он себя всегда естественно?

— Я не помню, чтобы Иосиф когда-нибудь мне позировал. Все мы, понятно, играем, и не только перед камерой, пытаясь показать себя именно такими, какими мы сами себе видимся. Но это не значит, что подглядывая за человеком, можно засечь его настоящее — без маски — лицо. Если бы всё было так просто! Иосиф совершенно верно говорил, "что маска в конце концов прирастает к лицу и становится мордочкой" (можете взять эти слова в кавычки, потому что я их помню абсолютно точно). Где лицо, а где Лицо — нужно не только увидеть, но и понять. Разумеется, Иосиф играл что-то, как и все. Вы ведь знаете, что ему очень хотелось выглядеть этаким спокойным, бесстрастным англосаксом. Таким, как он представлен на фотографии в книге "Less Than One". Иосифу очень нравилась эта фотография. Он даже подарил отпечаток Михаилу Барышникову, и выцветший этот отпечаток до сих пор висит у Барышникова на стене. Но на самом-то деле Иосиф Александрович никогда таким не был. Я бы даже сказал, что он был полной противоположностью этому образу.

Как я его снимал? Я никогда не снимал, если я чувствовал, что это будет нарушать сложившуюся атмосферу. Например, я до сих пор помню несколько мгновений — лицо, композиция, свет — во время одного разговора Иосифа с Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Передо мной лежали две камеры, но я знал, что снимать сейчас будет неуместно. Так же, кстати, и во время похорон Иосифа была минута на кладбище: Мария с маленькой дочкой около гроба, и композиция совершенно как у Мартоса. Я, признаюсь, даже каким-то бесконтрольным движением вытащил из сумки камеру, но тут же опустил её обратно.

Это не значит, что я избегаю снимать в моменты наибольшей открытости. Как раз наоборот, я именно их всегда и жду. Например, одна из моих лучших фотографий Иосифа: в профиль на фоне окна, где он прижал руки к груди и съёжился как воробей — это момент максимальной открытости. Но иногда в такие минуты можно снимать, а иногда — нет. Трудно объяснить (то есть долго объяснять) почему. Но мне кажется, я вижу эту границу, и я не готов ни ради искусства, ни ради чего-то другого её переступить.

У Иосифа никогда не было претензий к тому, что и как я снимаю. То есть ему нравились мои портреты других: Уфлянда, Рейна, Милоша, Дерека Уолкотта. Но ему, я уверен, никогда не нравились моей работы его портреты. Он ни разу мне ничего такого не сказал, но я знал, что они ему не нравятся, потому что образ, который видел и показывал я, был совершенно не похож на им придуманного "Иосифа Бродского".

Я уже рассказывал где-то, как я подарил Иосифу — это было то ли в 69-м, то ли в 70-м году — большой, тридцать на сорок сантиметров, его портрет, портрет, который мне самому тогда очень нравился (нравится и до сих пор). Иосиф посмотрел на фотографию и сказал: "Какой смешной человек". И как я узнал позже, пару часов спустя он утопил эту фотографию в Фонтанке.

Однажды, правда, он запретил мне фотографировать, но это к фотографии никакого отношения не имело.

— Как это так?

— Просто у него было плохое настроение, а под рукой никого не было, чтобы сорвать злость. Я был единственным знакомым человеком, перед которым он мог разрешить себе не сдерживаться. Он должен был читать лекцию — это было в 1992 году, то ли на третий, то ли на четвёртый день его пребывания в Стэнфорде стипендиатам какой-то программы. На всякие такие выступления Иосиф приходил вовремя, то есть заранее. А тут его нету и нету. Чарли Янкерман, координатор этой программы, три раза подбегал ко мне с вопросом: "Где Бродский?" А я ему честно отвечал, что понятия не имею. Во время этого визита Чарли приставил к Иосифу симпатичного молодого человека, аспиранта Андрея Устинова, чем-то похожего на молодого Бродского. Но оказалось, что Иосиф и не с Андреем. Он взял напрокат машину и куда-то уехал. Где он был — я не знаю. Появился он в самый последний момент — раздраженный, накрученный и даже весь в красных пятнах. Оглядел зал и, ни с кем не здороваясь, прямиком подошёл ко мне. А я сидел на левом краю первого ряда, обвешанный своими камерами. Подошел и говорит сквозь зубы: "Сегодня снимать не будем". Я говорю: "Да, пожалуйста", скидываю с плеча камеры и на его глазах кладу их на пол. Так же, ни на кого не глядя, он направился к кафедре, вытащил из кармана пачку листков и отбарабанил всю лекцию, читая по бумажке. А после лекции, как только Чарли объявил программу следующего дня, Иосиф сразу устремился ко мне и со своей птичьей смущённой улыбкой спрашивает: "Ну как, интересно было?" Я говорю: "Мне было интересно". Он ещё потоптался, что-то спросил и оттаял. Понятно было, что он не за моим мнением подошёл, оно ему было без надобности, а с извинением, и я это извинение принял.

— Увы, Иосиф не всегда извинялся, когда обижал людей...

— Иосиф мог быть несдержанным, ему случалось обижать людей — я сам это наблюдал, общие друзья рассказывали, в том числе и Сюзан Зонтаг, и было несколько случаев, когда я чувствовал себя неловко от того, что Иосиф говорил мне вещи, явно не предназначенные для моих ушей, например, разные разности про человека, гораздо более близкого ему, чем я. Не то, что он обсуждал этого человека со мной, я был пассивный слушатель на другом конце телефонного провода, он просто отпускал едкие и обидные замечания, которые срывались у него с языка. А однажды Серёжа Довлатов, рассказал мне, что сочиняя подписи для фотографий Марианны Волковой, не мог ничего придумать про одну поэтессу и позвонил Бродскому за каким-нибудь анекдотом. "Записывайте, — сказал, по словам Серёжи Бродский, хихикая: — Я не знаю большего противника воды и мыла, чем такая-то".

"Ведь я бы мог это опубликовать", — рассказывал Серёжа с притворным осуждением. Он боготворил Бродского, робел перед ним, так что, конечно, никогда бы он этого не опубликовал. И вообще, он мог всю эту историю придумать. Но если и придумал, то очень похоже — Серёжа придумывал всегда в рамках характера.

— Что вас удивляло в Бродском больше всего?

— По-моему, опять же, в какой-то из ваших книг я прочитал слова Исайи Берлина о том, какие странные испытываешь чувства, находясь в присутствии гения. Может быть не с первой встречи, но я и в Ленинграде, и здесь, в Америке ощущал, что нахожусь в присутствии гения. То есть в присутствии человека, избранного быть посредником между нами и чем-то грандиозным и заведомо необъяснимым (если вы извините такой возвышенный слог). Тут дело не в умозаключениях: мол, вот гений. Это чувствуешь всем своим естеством. При этом я одновременно мог думать о нём, как о знакомом: какие он носит галстуки, как отрывает фильтр от сигареты, какой он рассказал вчера анекдот. Думать о его капризности и, случалось, вздорности. Я хочу сказать, что и ощущение чуда, и ощущение повседневности — и то и другое — никогда не исчезали, но смешивались в разные минуты в разных пропорциях. Наверное, так и должно быть. Впрочем, не знаю, мне не с чем сравнить — у меня нет большого опыта общения с гениями. Я переживал то же самое в присутствии Тарковского или Анри Картье-Брессона, но я не общался с ними, это были короткие мимолётные встречи.

— К вашей книге Joseph Brodsky. Leningrad: Fragments (FSG, 1998) предисловие написал Чеслав Милош, а послесловие Сюзан Зонтаг. Как возникла идея книги, и как вы уговорили двух знаменитых друзей Бродского принять в ней участие?

— Я написал когда-то статью под названием "Так сложилась книга"1 и рассказал там всё, что я в состоянии рассказать. Тогда, десять лет назад, это были ещё настоящие слова, а теперь я могу только вспоминать, то есть смотреть со стороны. Одну фразу из этой статьи я, однако, хочу повторить обязательно: "Автор книги "Fragments" — читатель и современник, а то, что он был немного знаком с Бродским, не имеет серьёзного значения". Коротко скажу вам, что я пытался создать портрет Иосифа Александровича, выложив этот портрет из мозаики, существующей в двух измерениях: в реальности и в его, Иосифа, сознании. Разумеется, в его сознании, каким я его себе представлял. Но и реальность — портреты самого Иосифа — это тоже не больше чем моё представление о нём. Всякая биографическая книга, любое портретное эссе — чей-то взгляд, и глядящий неизбежно рассказывает как о портретируемом, так и о себе.

Когда книга начала складываться, я позвонил Милошу, который жил в наших краях. Я хотел показать ему свой макетик, состоявший тогда из 120, кажется, фотографий. Для чего? Мне хотелось знать, читается ли мой рассказ человеком, любившим Иосифа, но человеком с совершенно иным жизненным опытом. Я выкладывал перед ним разворот за разворотом, Чеслав смотрел очень внимательно, волновался, и когда мы закончили, я довёл его до дивана — у него закружилась голова. Я позвал Кэрол, жену Милоша, был отправлен на кухню за стаканом воды, а когда вернулся, Милош, что-то тихо говорил Кэрол, не знаю — что он сказал ей, но обернувшись ко мне, он сказал по-английски: "Не понимаю, как такой антигуманный город может рождать такие гуманистические стихи".

Мне даже обидно стало за наш город. И одновременно, признаюсь, это меня обрадовало: Милош прочитал именно то, что я хотел сказать. Уже уходя, я попросил Милоша написать что-нибудь для книги. Не о моих фотографиях, а о самой идее книги. Милош сразу согласился, и буквально через неделю, а может даже меньше, прислал мне факсом свой текст.

Дальше, договорившись с Сюзан, я отправился со своим макетиком в Нью-Йорк. Сюзан была таким человеком, которому ничего не надо было объяснять. Я за четверть века жизни в Америке не встретил ни одного аборигена (если не считать нескольких моих друзей американцев, чьи родители приехали когда-то из России), с которым мы лучше понимали бы друг друга. Сюзан посмотрела. Потребовала сигарету. Я сказал, что бросил курить, как и она. Тогда она позвала своего курящего секретаря, мы все закурили, и Сюзан скомандовала (именно скомандовала) показать теперь макетик секретарю. Потом через дверь балкона со своей половины явилась подруга Сюзан Эни Лейбовиц, и Сюзан сказала: "Эни, тебе полезно будет это посмотреть". Эни послушно уселась у стола, и я показал макет в третий раз, объясняя, что можно, а какие-то объяснения вставляла и Сюзан, но было очевидно, что Лейбовиц ничего в этом не понимает — ни в манере, ни в материале. И не волнует её это. Она больше обращала внимание на картинки, чем на повествование. Типа: "Вот "рыбий глаз", это, надо полагать, шестидесятые годы". Я же всем повторял в то время слова Виктора Шкловского, сказавшего об одной книжке: "Хорошая книга — в ней совершенно не чувствуются слова". То есть, хотел я сказать: картинки каждая по отдельности значат не очень много, но вместе они формируют целое, и отражение этого целого наполняет смыслом отдельные фотографии. По-моему, именно гештальт-психология, предлагающая такой подход, даёт адекватный инструментарий для разговора об искусстве.

Короче говоря, просмотрев макет три раза, Сюзан принялась вызванивать Роджера Штрауса. Что она ему говорила, я вам повторять не стану. Дело было в четверг, у меня был обратный билет на утро понедельника, а вся пятница у Роджера была расписана, начиная с девяти утра. В результате Сюзан уговорила Роджера придти в издательство к восьми, а мне строго наказала, чтобы я не опаздывал (а я никогда и не опаздываю). Роджера до того я видел только на похоронах Иосифа Александровича, и сильно сомневаюсь, что он меня помнил. Я появился у него в кабинете ровно в восемь, и первое, что он мне сказал, когда я показался в дверях: "Молодой человек, до того, как вы откроете свой чемодан, я хочу чтобы вы знали: фотографических книжек мы не издаём". Молодому человеку было тогда сорок семь лет, и слова Роджера могли означать только одно: "Уходи, проситель, прочь!" И если бы передо мной не сидел восьмидесятилетний человек, ставший уже легендой в литературном мире, я бы повернулся и закрыл дверь с другой стороны. Но тут я сказал: "Я понимаю, я пришёл за вашим советом".

Когда я показал ему свой макетик, Роджер был тронут. Мы поговорили о том, о сём, Роджер попросил меня оставить свой санфранцискский телефон. "А где вы остановились в Нью-Йорке?" — спросил он. Я сказал, что, как обычно, у моих друзей Лены и Оси Осташевских, которые, кстати, состоят в родстве с Иосифом Александровичем, и чья дочка Люба работала когда-то в издательстве у Роджера. То есть расстались мы очень мило и дружески, и я подумал, что Роджер действительно, может быть, выведет меня на какого-нибудь подходящего издателя. Выйдя из кабинета, я увидел человека, с которого в девять должен был начаться день Роджера: это был Карлос Фуэнтес.

От издательства FSG до дома моих друзей на метро и на автобусе добираться было час десять — час двадцать, и когда я там появился, мне сказали: "Тебе звонил Роджер Штраус. Перезвони ему в издательство". Я перезвонил, и Роджер сказал: "Мы решили вашу книгу издавать". Вот и вся история. На следующей неделе я получил договор и позвонил Роджеру. И тут он меня огорошил: он хотел, чтобы то, что я рассказывал ему, я написал бы в форме эссе, и оно стало бы послесловием к книге. Писать я ничего не собирался. По-моему, было бы глупо рассказывать одну и ту же историю визуально, а потом снова уже словами. Но у меня в этот момент не хватило духу сказать Роджеру — нет. Я решил пойти обходным путём. Я позвонил Сюзан и попросил её написать что-нибудь — опять же не о фотографиях, но о самой идее, что человек живёт разом в двух местах, — для послесловия. А после того, как Сюзан согласилась, я уже со спокойной душой сообщил Роджеру: "Милош написал предисловие, Сюзан хочет написать послесловие, так что для моего эссе в книжке нет места". Роджер всё понял, но возражать не стал.

— Что наиболее памятно из ваших фотосессий с Бродским?

— Вы знаете, от фотосессий остаются негативы, и они заменяют все другие воспоминания. Когда я снимаю, я абсолютно сосредоточен на своём "объекте", на том, чтобы понять его состояние через его жесты, мимику. Понять — конечно, неправильное слово: оно предполагает обзор и осмысление. А затвор спускаешь до того, как "понял", и до того, как "решил". Здесь работает интуиция. Легче вспомнить, что-нибудь забавное без фотографирования, но о фотографии. Например, в какой-то момент я попросил Иосифа Александровича написать предисловие к одному своему проекту (который, кстати, так и не осуществился). Разговор был по телефону: кажется, я звонил ему в Вашингтон. Иосиф сказал, что ему это дело совершенно "против шерсти". "Ну, и ладно", — ответил я, разумеется, расстроенный.

Вскоре после этого разговора Бродский читал в книжном магазине Russian House в Нью-Йорке. Магазин был забит народом. Я, приготовившись снимать, занял удобную позицию на полу. Пробираясь по проходу между стульями, Иосиф не здороваясь, но как бы продолжая разговор, сказал со своим характерным смешком: "Спасибо, что не настаиваете". Переступил через мою сумку, хотя мог обойти её — часть прохода была свободна, — обернулся и ещё раз повторил серьёзно: "Миша, спасибо, что не настаиваете".

Разумеется, помню я и историю с другим предисловием. Я написал ему письмо, что готовлю книжку портретов под названием Missing Frames, и было бы здорово, если бы он сочинил страничку-другую для этого альбома. Ответа не было долго, и я решил, что он вообще такую мою просьбу проигнорирует. Но вдруг он позвонил сам, звучал благодушно, сказал, что только вернулся из Европы, что предисловие он напишет; а может, я хочу, чтобы он поговорил со своим издателем (то есть Роджером Штраусом), дочка которого работает в каком-то издательстве, специализирующемся на альбомах?

"Я вам пришлю макет книжки", — сказал я. "Не нужен мне никакой макет, я видел достаточно", — отвечал Иосиф. Но я упрямо — и к явному его неудовольствию — настаивал. Почему? Я знал, что Иосифа обнаружат в макете фотографии некоторых людей, с которыми у него скверные отношения, и я вовсе не хотел, чтобы по выходе книги он говорил, что, мол, хоть он и написал к ней предисловие, но только потому, что был вынужден, а книга эта сама ему даже на полке не нужна (такие случае были). Я полагаю, что поступил правильно. Иосиф Александрович позвонил мне на следующий день, вскоре после того, как FedEx доставил ему чемоданчик с макетом. Позвонил он в явном раздражении: "Я уже придумал фразу, что через эти лица проступает лицо культуры, а вы, Миша, насовали туда какие-то рожи".

Я и до этого звонка знал, что портрет, по крайней мере, одной с его точки зрения "рожи" имеется в самом начале книги. Но что я мог сделать? Я-то не считал это лицо "рожей". Так я ему и сказал. "А что я должен делать? — воскликнул он, ещё больше раздражаясь. — Вы что хотите, чтобы я врал?"

После этого он мне прочёл лекцию о фотографии ("Я вам скажу это, как сын фотографа") — не в первый и не в последний раз. К разговору о предисловии я больше не возвращался. Через пару месяцев я послал Иосифу несколько свежих фотографий Дерека Уолкотта с маленькой записочкой, а потом позвонил. Он фотографии получил, был благодарен, а когда я сказал, что одну из этих фотографий включу в готовящуюся книгу, он тут же заметил: "Но вы понимаете, что эта фотография ничего не меняет". "Предисловие уже готово, — сказал я. — Его написала Ольга Карлайл".

— А что вы помните из выступлений Бродского?

— Из выступлений, на которых я присутствовал, наверное самое лучшее было в 1988 году в Сан-Франциско. Опять же, я о нём рассказывал в статье "Так сложилась книга". Иосиф Александрович тогда очень редко выступал перед соотечественниками, и каждый раз когда намечался его приезд в наши края, я звонил и уговаривал его выступить с чтением по-русски. Он никогда не говорил — нет, но и не говорил — да. В конце концов, перед очередным приездом я его уломал — он пообещал, но очень расплывчато. Ни даты, ни времени, то есть я заранее не мог искать зал. Уже в Сан-Франциско за день до обещанного выступления он со мной отчаянно торговался: "Давайте, — предлагал я, — устроим в JCC". "Нет, я ничем не хочу быть им обязанным". "Хотите у меня дома?" "В квартире? Вы же предлагаете выступление, Миша". "Вход за деньги или бесплатно?" — спрашивал я. "Пусть платят, так будет серьёзнее". В результате мы сошлись на одном зале, которого Иосиф не знал, но по моему описанию на него согласился. Это был зал на Сакраменто-стрит в здании, принадлежащем Генри Дейкину, бизнесмену и филантропу. Генри разрешал устраивать иногда разные странные посиделки в этом зале. Он финансировал в те годы всякие культурные мероприятия, как официальные (какой-нибудь обмен визитами с Советским Союзом), так и диссидентские (например, издание брошюры о советских политзаключенных Татьяне Осиповой и Иване Ковалёве).

Никаких объявлений мы не давали — на это не оставалось времени. Я обзвонил знакомых, они обзвонили своих знакомых, и этого хватило. Зал набился абсолютно полный. Со своей стороны Бродский пригласил только двоих: Жанет Эсеридж, владелицу кафе "Тоска" (Жанет немного говорит по-русски) и Гришу Фрейдина. Или Грише позвонил я? Точно не помню.

Иосиф явился заранее, никого ещё не было, кроме меня, моей жены, дочки и сына — мы готовили зал. Иосиф, конечно, немедленно сказал, что никого и не будет, мол, кому это нужно. "Иосиф, — говорю, — наши люди всегда так собираются, в последний момент". "Ваши люди?" — откликается он с вызовом. Положение спасла моя дочка, которой он никогда раньше не видел, подойдя к нему с букетом цветов и представившись: "Марина". Иосиф сразу заулыбался, а потом уж народу набилось, и он начал читать. Читал, курил, приговаривая: "Ну, давайте передохнём. Старинный русский народный способ: вопросы и ответы". Он отвечал на вопросы, а потом смущенно предлагал: "Ну, что, ещё пару стихотворений?" Всё это продолжалось без нескольких минут четыре часа. "Честерфилд" кончился, аудитория снабжала его сигаретами, но от предложенного кем-то "Беломора" он отказался. Он, несомненно, был доволен, по-моему, он был счастлив. В тот вечер я сделал один его портрет, который я очень люблю и по поводу которого Марк Поповский прислал мне из Нью-Йорка письмо: "Вы обнажили то, что сам Иосиф скрывает, — его доброту".

После чтения народ ещё клубился вокруг Иосифа с полчаса — подписывал книжки. А потом я подошёл к нему с пачкой денег, уж я не помню, сколько там было. У дверей сидел наш знакомый Фима Юдин и, как велено, взимал входную плату. Наверное, получилось долларов шестьсот-семьсот. "Вот, — говорю, — деньги, Иосиф". А он поглядел на пачку и отвечает: "Отдайте своему миллионеру". Генри, надо сказать, ни слова не понимая по-русски, явился и скромно просидел весь вечер. Иосифу бы подойти и сказать человеку спасибо, тем более что человек-то очень симпатичный. Но ему, вероятно, казалось, что тогда он будет одолжаться, прогибаться будет перед богатеем. Я говорю Иосифу: "И не подумаю отдавать. За что вы хотите Генри обидеть?" "Ладно, говорит Иосиф, тогда пойдёмте все вместе в ресторан". Короче, большой толпой отправились в китайский ресторан.

На следующее утро Иосиф позвонил мне — что было редкостью: всегда звонил я, а он мне звонил наверное раз пять в жизни, — был очень веселый и довольный и почти с восхищением сказал: "Я познакомился с чудовищем". Так он охарактеризовал одну экстравагантную даму из нашей здешней компании.

— "Не судить или возвеличивать, а понять — вот моя задача", — говорите вы в одном интервью. Что вы поняли о Бродском в результате работы с ним? Сделав столько фотографий Бродского, что вы теперь о нём знаете, чего никто из нас не знает?

— Всё что я понял и мог рассказать — не словами, а зрительными образами, — я рассказал в книге "Фрагменты" (жаль, что она не дошла до российского читателя). Поскольку это моя история, про моего Бродского, — в ней должно быть то, чего никто без меня не знает. Словами же — что я могу рассказать о Бродском? Я ведь вам уже говорил, что я был просто одним из сотни его знакомых.

1 Михаил Лемхин, "Так сложилась книга", Иосиф Бродский и мир. Метафизика, античность, современность (СПб.: Звезда, 2000), с. 307-316.

Добавить комментарий